Indice degli argomenti

Come medico ortopedico, so bene quanto il ginocchio possa influire sulla qualità della vita. Quando funziona bene, lo si dà per scontato. Quando fa male, tutto cambia. È una struttura resistente, ma anche vulnerabile. Per questo è utile conoscerne le caratteristiche.

Com’è fatto il tuo ginocchio?

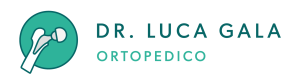

Il ginocchio non è solo un’articolazione di passaggio tra femore e gamba: è una vera e propria cerniera biologica che consente stabilità e movimento. Articolazione sinoviale di tipo trocleare, collega il femore, la tibia e la rotula in una configurazione tridimensionale precisa.

Il femore termina inferiormente con due condili arrotondati. La tibia presenta due piatti articolari che accolgono i condili femorali. Tra questi, si interpongono i menischi: strutture fibrocartilaginee che si adattano alla forma dell’articolazione e contribuiscono all’assorbimento del carico.

La rotula o patella, osso sesamoide, è ancorata ai muscoli anteriori della coscia e scivola in una gola articolare del femore, la troclea. La sua funzione meccanica migliora l’efficacia del quadricipite.

Le superfici ossee sono rivestite da cartilagine ialina. Questo tessuto connettivo riduce l’attrito e consente movimenti fluidi. Lo spessore varia: sulla rotula può arrivare a 10 mm, sulle altre superfici si mantiene tra 1,5 e 3 mm.

L’intera articolazione è racchiusa da una capsula sinoviale, che produce liquido sinoviale. Questo fluido lubrifica, nutre la cartilagine e riduce il carico meccanico.

Strutture di stabilizzazione: i legamenti

Il ginocchio è costantemente sollecitato da forze meccaniche. Camminare, salire le scale, alzarsi da una sedia sono azioni quotidiane che mettono alla prova la sua resistenza. La stabilità articolare è affidata a diversi legamenti.

I legamenti sono fasci di tessuto connettivo denso, composti da fibre di collagene, organizzate in modo da garantire trazione e resistenza. Hanno una funzione biomeccanica: tengono in equilibrio le ossa, controllano il movimento, prevengono deformazioni e dislocazioni.

Al centro dell’articolazione si trovano due legamenti crociati. Il crociato anteriore (LCA) impedisce alla tibia di spostarsi in avanti rispetto al femore. Il crociato posteriore (LCP) evita lo scivolamento all’indietro. Questi legamenti si incrociano formando una X e regolano la stabilità antero-posteriore.

Ai lati dell’articolazione troviamo i legamenti collaterali. Il collaterale mediale (LCM) controlla il movimento interno, limitando la deviazione verso l’esterno. Il collaterale laterale (LCL) svolge la funzione opposta.

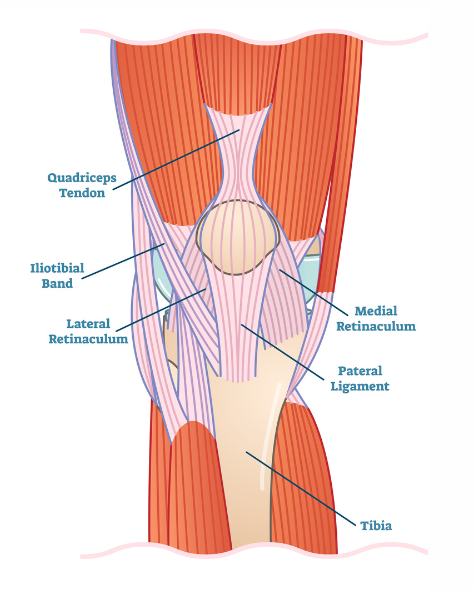

Il legamento patellare, o tendine rotuleo, è un’estensione del tendine del quadricipite e collega la rotula alla tibia. Permette il trasferimento della forza muscolare e stabilizza la rotula durante la flessione e l’estensione.

Posteriormente, il legamento popliteo obliquo e quello arcuato sostengono la capsula articolare e contrastano le forze rotatorie.

Un solo elenco puntato riassume le funzioni principali dei legamenti:

- Impedire movimenti anomali della tibia rispetto al femore

- Mantenere l’allineamento articolare

- Controllare la rotazione interna ed esterna

- Stabilizzare la rotula durante il movimento

- Limitare i movimenti laterali eccessivi

La rottura di un legamento, parziale o completa, può compromettere la funzione articolare e richiede valutazione clinica, imaging diagnostico e intervento terapeutico adeguato.

Muscoli e tendini: motori del movimento

Il movimento del ginocchio non è autonomo. Dipende dall’azione sinergica di muscoli e tendini. Le contrazioni muscolari trasformano l’energia in movimento, mentre i tendini trasmettono questa forza all’articolazione.

Anteriormente agisce il quadricipite femorale. Composto da quattro capi muscolari, si inserisce sulla rotula e continua come tendine rotuleo. Permette l’estensione della gamba e partecipa alla stabilizzazione dinamica dell’articolazione.

Nella parte posteriore della coscia, si trovano i muscoli ischiocrurali: bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso. Questi muscoli flettono la gamba e contribuiscono alla rotazione, particolarmente utile nelle attività sportive.

Il tensore della fascia lata e il muscolo gastrocnemio, pur non essendo direttamente coinvolti nella flessione ed estensione, hanno un ruolo secondario nella modulazione del movimento.

I tendini, prolungamenti dei muscoli, sono composti da fibre di collagene resistenti e flessibili. Il tendine rotuleo, in particolare, è frequentemente soggetto a sovraccarico, specie negli sportivi. La tendinopatia rotulea è una condizione infiammatoria che limita le prestazioni e richiede attenzione clinica.

Le borse sinoviali, piccole sacche piene di liquido, proteggono tendini e legamenti dall’attrito e dai traumi ripetitivi. La borsite (infiammazione di una borsa sinoviale, una piccola sacca contenente liquido che serve a ridurre l’attrito tra tendini, muscoli e ossa) pre-rotulea, il cosiddetto “ginocchio della lavandaia”, e la borsite anserina sono tra le patologie più comuni in ambito clinico.

Una corretta funzionalità muscolo-tendinea permette un movimento fluido, coordinato, efficiente. Le lesioni muscolari, gli squilibri biomeccanici o i deficit neuromuscolari compromettono il gesto motorio e aumentano il rischio di danni articolari.

Durante la valutazione clinica, l’esame muscolare riveste un ruolo decisivo nella diagnosi e nella pianificazione terapeutica.

Cartilagine e funzione articolare

La cartilagine articolare riveste le superfici ossee all’interno del ginocchio. È un tessuto connettivo avascolare, privo di terminazioni nervose, caratterizzato da una struttura liscia e resistente.

Il suo ruolo principale è biomeccanico: assorbire le forze di compressione, distribuire il carico e ridurre l’attrito. Durante la deambulazione, il ginocchio sopporta fino a cinque volte il peso corporeo. Senza una cartilagine efficiente, le superfici ossee andrebbero incontro a usura precoce.

Il tessuto cartilagineo è formato da condrociti immersi in una matrice extracellulare. La matrice contiene collagene di tipo II, proteoglicani ed elastina, che garantiscono elasticità e resistenza meccanica.

Nel ginocchio, la cartilagine si adatta alle diverse pressioni a seconda dell’area. Nella zona femoro-rotulea, dove l’attrito è maggiore, il suo spessore può arrivare a 10 mm. Nelle altre porzioni si mantiene tra 1,5 e 3 mm.

Il liquido sinoviale, prodotto dalla membrana sinoviale, svolge una funzione lubrificante e nutritiva per la cartilagine. Agisce come film protettivo tra le superfici articolari, riducendo l’attrito e facilitando lo scorrimento durante il movimento. In sua assenza, o in caso di produzione alterata, le superfici cartilaginee si disidratano e perdono le loro proprietà meccaniche.

I menischi, benché diversi per composizione, contribuiscono alla protezione della cartilagine sottostante, modulando il carico e migliorando la congruenza tra femore e tibia.

Cosa succede se la cartilagine si danneggia?

Una caratteristica rilevante della cartilagine è la sua scarsissima capacità di autoriparazione. Non essendo vascolarizzata, ogni trauma o lesione tende a degenerare nel tempo. L’usura progressiva della cartilagine conduce alla condropatia e, nelle fasi più avanzate, all’artrosi. Si tratta di una condizione degenerativa cronica che provoca dolore, rigidità e perdita di funzionalità.

Anche microtraumi ripetuti, sovraccarichi funzionali, disallineamenti scheletrici e patologie meniscali possono alterare la distribuzione del carico, provocando un deterioramento precoce del rivestimento cartilagineo.

Oggi sono disponibili approcci conservativi e chirurgici per la gestione delle lesioni cartilaginee, ma ogni scelta deve essere personalizzata in base all’età, allo stile di vita e allo stato clinico.

L’obiettivo clinico è sempre lo stesso: salvaguardare la superficie articolare il più a lungo possibile. Per farlo, è essenziale riconoscere precocemente i sintomi e intervenire con un piano terapeutico adeguato. La prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta gestione clinica rappresentano gli strumenti più efficaci per mantenere in salute un’articolazione tanto sollecitata.

Se avverti dolore durante i movimenti o dopo sforzi modesti, potrebbe essere il primo segnale di una sofferenza cartilaginea. La visita specialistica può evitare danni più gravi.